- 2025年04月23日

施工管理とは?工事監理との違いや役割、必要な資格について解説

施工管理は建設工事を計画通りに進めるための重要な業務で、工程や品質、安全、コストなど多岐にわたり総合的な調整が求められます。関係者との連携を図りつつ、問題発生の予防と円滑な工事推進を担う役割があり、現場の成功に欠かせない要素となっています。この記事ではこれらの業務内容や課題、効率化のポイントについて詳しく解説します。

コンテンツ

施工管理とは?

施工管理とは、工事現場における工事の進行や品質、安全面を総合的に調整・管理する業務のことを指します。具体的には、工事計画の作成から始まり、資材の発注、作業員の配置、人員調整、工期の順守など多岐にわたる業務を実施します。施工管理者は、工事現場でのスムーズな作業進行を確保するために、現場全体の状況を把握し、問題が発生した場合には迅速に対処しなければなりません。

また、「施工監理」との違いがしばしば議論されますが、施工監理は設計図書や法規に基づき工事が適正に行われているかを確認する役割であり、一線を画しています。施工管理は現場の実務を円滑化する者、施工監理は施工の正確性を監督する者として役割が異なります。

施工管理には国家資格である「施工管理技士」が存在し、一定の規模以上の工事では施工管理技士の配置が法律で義務付けられています。この資格を取得することで、専門知識と技能を持つ者としての証明となり、現場での信頼度や責任範囲が明確になります。施工管理の専門性は工事の品質や安全性を担保する上で不可欠であり、資格を持つ者が中心となって責任ある管理が行われています。

「施工管理」と「工事監理」の違い

施工管理と工事監理は、どちらも「セコウカンリ」と発音するため混同されがちですが、それぞれ異なる役割と業務内容を担っています。現場では施工管理を「たけかん」または「くだかん」、工事監理(施工監理)を「さらかん」と呼び分けることもあります。

施工管理は、工事現場で品質、工程、原価、安全、環境など全体を統括し、契約や設計書通りに工事が円滑に進行するように現場を管理する業務です。具体的には、工事のスケジュールやコスト、安全対策の管理、協力会社への指示などに携わり、良質な成果物を提供するための中心的な役割を担います。

一方、工事監理(施工監理)は、設計図書通りに工事が正しく行われているかを専門的な視点でチェックする業務です。施工監理者(監理者)は、設計内容から逸脱がないかを確認し、万が一基準に合わない工事が行われている場合は、是正を指示して品質の担保や工事不良の未然防止に努めます。この工事監理には、建築士などの国家資格が必要なケースが多く、特に用途や構造、規模が一定以上の建築物においては資格保有者のみが監理を担当できる規程が国土交通省により定められています。

工事監理は、設計者本人や工事監理を専門とする者が担当することもありますが、発注者や事業主の意向によって第三者が「監理者」として参加し、透明性や中立性を確保する「第三者監理方式」が導入される場合もあります。国土交通省は工事監理の重要性を認識し、そのガイドラインを策定しています。また、日本建築士会連合会でも「工事監理と施工管理は異なる」と明確に示されています。

このように、施工管理と工事監理(施工監理)は、いずれも質の高い建設工事を実現するために不可欠ですが、業務内容や責任、要求される資格が異なります。その違いを理解し、適切に役割を分担することで、建設プロジェクトの安全性や品質向上、円滑な進行に繋がります。

施工管理の主な業務内容

施工管理は、工事の計画から完了までを円滑に進めるため、様々な調整と監督を行う業務です。

具体的には、資材や人員の手配、作業の進捗監視、コスト管理、安全対策および品質維持など多岐にわたります。これらの業務は、常に変化する現場の状況に応じて柔軟かつ迅速な対応が求められ、関係者間の円滑なコミュニケーションが重要になります。

とりわけ、工程、原価、品質、安全の4大管理を適切に実施することが工事成功の鍵となります。これらの基本的な役割について、詳しく解説していきます。

施工管理の業務その1.原価管理

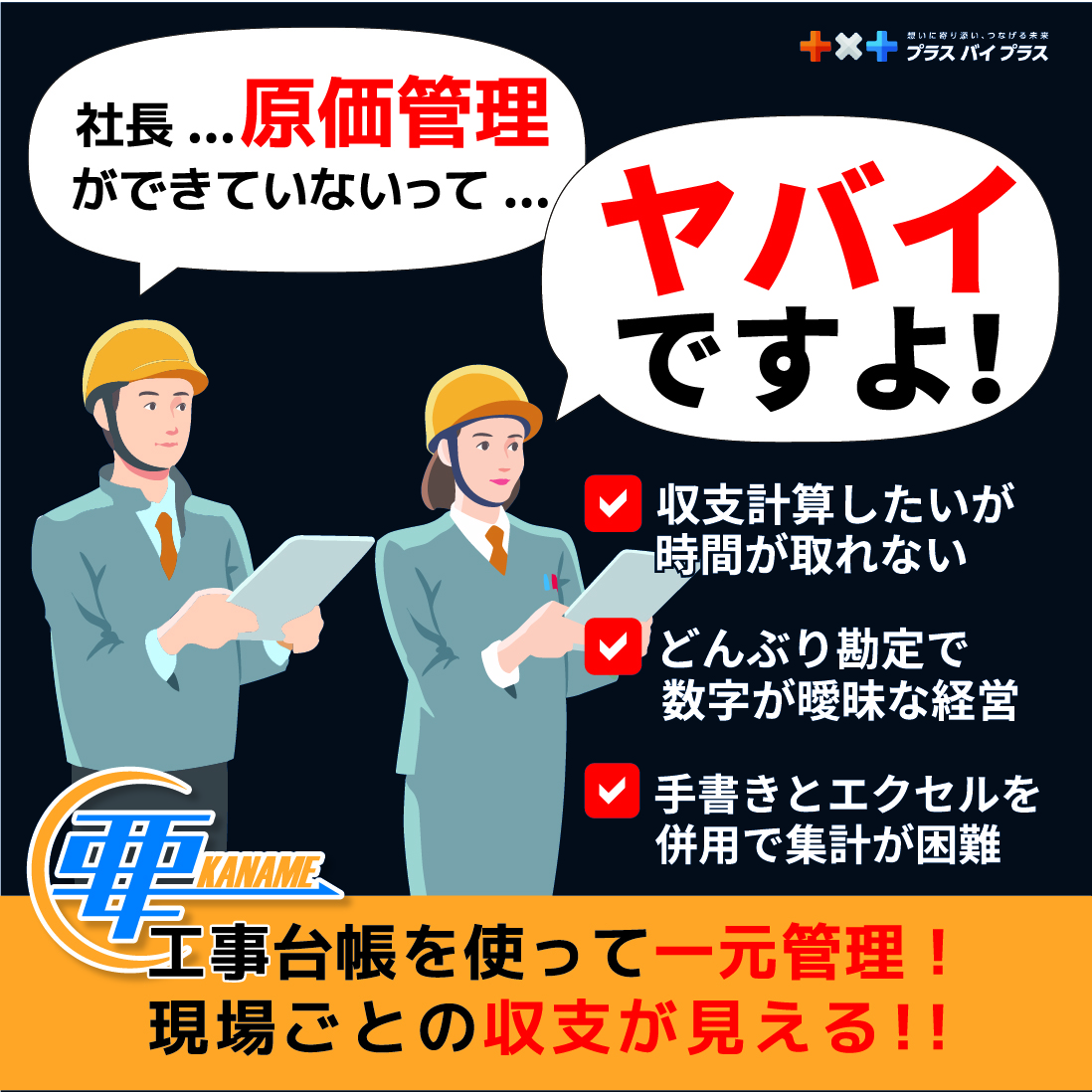

原価管理とは、工事にかかるさまざまな費用を適切に管理することを指し、主に材料費や人件費、機械使用料などコスト全般の把握と最適化を行う重要な業務です。

工事の計画段階で算出した予算と実際の支出との差異を常に確認し、費用が過剰になったり不足したりしないよう、迅速に調整・修正を進めることが求められます。工事現場では、進行状況や内容に応じて人員や資材、機材を確保しつつ、予算とのバランスを取りながら運用することが必要です。

原価管理を徹底することにより、標準的な原価の把握や継続的なコストダウンを実現し、工事全体の経済的な健全性を維持することができます。また、発注者への透明性の高い報告も信頼構築に重要な内容です。

施工管理の業務その2.工程管理

施工管理における工程管理は、工事全体のスケジュール調整や進行状況の把握を行う重要な役割です。

管理者は施工計画書に基づき、工事の各段階で必要な作業順序や期間を整理し、効率的な進捗を図ります。具体的には、作業ごとの工程を調整し、関係者が共有しやすい工程表を作成・更新します。現場での予期しない変更やトラブルにも柔軟に対応し、施工計画の見直しや調整を行うのも工程管理の責任です。

こうして工程管理をすることで、適切な人員配置や資材供給が可能になり、工事の円滑な推進やコストコントロールにもつながります。施工管理者は全体を俯瞰しながら、計画通りの工事完了を目指して綿密に管理する必要があります。

施工管理の業務その3.品質管理

品質管理とは、施工管理の一環であり、設計図や仕様書に基づいた適正な品質を維持するために行う管理活動を指します。

設計との違いは、設計が建物の構造や機能を計画・定義することであるのに対し、品質管理は実際の施工がその設計基準を満たしているかを検証し管理する点にあります。具体的には、強度や寸法の確保、材料の適合性などについての知識を駆使し、問題が発生しないよう工程ごとに細かく確認・記録することが求められます。

また、品質管理の意味は単に検査を行うだけでなく、品質の保持と向上を目的とした継続的な管理をすることにあります。これにより、設計通りの安全で長持ちする建物が完成することを保証します。

施工管理の業務その4.安全管理

安全管理は、工事現場で働く全ての者が事故なく業務を遂行するために重要な役割を担います。

管理者は作業者が安全に作業できる環境を整えることが主な役割であり、事故やケガの発生を未然に防ぐことが求められます。具体的には、危険箇所の把握や適切な安全対策の実施、作業手順の確認と遵守、保護具の準備・使用状況の監督など、多岐にわたる作業が含まれます。安全管理を徹底することで、工事の円滑な進行が可能となり、関係者全員の安心と信頼につながります。

さらに、管理者は法令や指針を遵守した安全衛生計画の策定や定期的な巡視も欠かせません。これらの取り組みが工事全体の安全水準を向上させ、働く人々の命を守ることに直結しています。

工事監理の仕事

工事監理の仕事は、設計図書や仕様書通りに工事が行われているかを厳しくチェックし、設計と施工の適合性を詳細に確認することに重点があります。

工事監理者は、工事現場で施工内容を丁寧に確認し、不適合があれば速やかに施工業者へ是正を指示します。また、発注者と施工現場の間に立ち、設計者としての専門知識を活かしながら、円滑なコミュニケーションや調整を行い、工事全体の透明性と適正な進行をサポートします。設計図と実際の工事の整合性を常に意識し、品質の確保と施工不良・トラブルの予防を目指す役割も担っています。

さらに、工事監理はその過程を記録・報告し、発注者や関係機関に対して説明責任を果たします。近年では、第三者による工事監理方式も導入されており、より客観的かつ公正な立場から工事を監理できる体制が整いつつあります。

工事監理者には、高度な専門知識や豊富な経験が求められ、これにより建設プロジェクトの品質と安全性が維持されています。

施工管理の主な種類

施工管理には建築、土木、設備の主要な3種があり、それぞれに特化した専門知識と技術が必要とされます。

建築施工管理は建物の構造や機能を重視し、工事の品質や安全を確保します。

土木施工管理はインフラ整備を対象に、環境や地盤条件を踏まえた現場調整を行います。

設備施工管理は電気や配管などの設備関連工事を管理し、設計仕様に基づく施工と連携を図ります。

これらの管理領域は工事の種類や規模、現場の特性に応じて組み合わされ、プロジェクト全体の円滑な進行を支える役割を果たしています。国家資格の取得により、専門性と管理力が体系的に高められ、建設現場の安全と品質向上に繋がっています。

建築施工管理

建築施工管理は、住宅や商業施設、公共施設などの建築工事現場で、施工計画の立案から安全管理、品質管理まで幅広い業務を担います。

施工管理では、設計図書に基づいた工程管理や材料手配、作業員・職人の動員調整も重要な役割です。建築工事の場合、設備工事など関連する工事が多いため、現場には複数の業者や多くの職人が関わり、作業工程も複雑になります。こうした現場を円滑に進めるためには、高度な管理能力が求められます。

また、建築物の耐久性や機能性を確保するために、品質管理に細心の注意を払いながら、現場の安全対策もしっかり実施し、事故防止のための指導や教育も行います。

さらに建築特有の複雑な構造や法規制への対応も求められるため、専門的な知識と実務経験は不可欠です。施工管理の分野で活躍するには、国家資格である「建築施工管理技士」などの資格取得が重要となります。建築施工管理技士資格を持つことで、現場における責任ある立場で活躍でき、最終的に工事が設計通りに安全かつ高品質で完成することを保証する役割を担います。

土木施工管理

土木施工管理は、道路や橋梁、トンネル、ダム、河川など多様なインフラ工事において現場管理を担います。

土木工事では、地盤の特性や環境条件を十分に考慮し、重機や資材を効率的に配置するための詳細な計画が必要です。

また、工期や予算の厳格な管理はもちろん、地形の変化や周辺環境への配慮も欠かせません。工事現場では危険箇所の特定やリスク管理を徹底し、事故防止策の実施や安全管理を日常的に行っています。

土木施工管理技士などの施工管理技士の資格は、この分野での業務を行う上で重要であり、国家資格として高く評価されています。大規模かつ長期間続く工事が多いため、継続的な工程管理能力と柔軟な対応力が求められます。

また、地域社会への影響を考慮しながら、円滑な工事進行と良好な関係性を築くことも土木施工管理の重要な責務です。

設備施工管理

設備施工管理は、建築工事や土木工事に伴う設備工事を対象とし、具体的には電気・配管・空調・通信・機械・消防の6分野で専門的な知識と高度な施工管理スキルが求められます。

例えば、電気設備施工管理では電気の引き込みやコンセントの配線工事、配管設備施工管理ではガス管や水道管などの配管工事を管理します。設備施工管理においては、設計仕様に基づき施工計画を緻密に立案し、チーム間で密接な連携を図りながら、工事全体の品質や安全面、さらには完成後の設備の運転維持管理まで幅広く責任を持つことが重要です。

また、設備施工管理には高い専門知識だけでなく、各分野ごとに国家資格が設けられており、施工管理技士や造園施工管理技士といった専門資格の取得が求められます。これらの資格保持者は、建築物の快適性や安全性、機能性の維持向上にも直接貢献します。

適切な施工管理を行うことで設備の長期的な信頼性や建物全体の価値向上につながります。

施工管理についての課題とは

施工管理の現場では、人手不足や業務過多、効率の低さなどが大きな課題となっています。経験豊富な管理者の確保が難しくなり、少人数で多くの業務をこなさなければならないため、心理的負担や労働時間の長期化が進行しています。

加えて、従来の手作業や紙ベースの管理が根強く残っており、情報共有の遅れやミスが発生しやすい状況です。

こうした問題は品質の維持や安全管理の徹底に影響を与え、施工全体のリスクを高めています。今後はこれらの課題に対応するため、効率的な業務体制の構築とデジタル技術の積極的導入が不可欠となっています。

人手不足の課題

施工管理業界では、国土交通省が令和元年に発表した調査結果によれば、2011年度以降は建設業界への投資額が増加傾向にある一方で、就業者数は1997年のピーク時から約27%減少しています。これにより、業界全体の需要に対して十分な働き手の確保ができておらず、人手不足が慢性的な問題となっています。

年代別では、若手の者が減少し、60代以上の従事者が26%以上を占める状況です。今後、定年を迎えた職人の大量離職も予測されており、人手不足はさらに深刻化する見通しです。

また、必要な技術や経験を持つ者の確保が難しく、限られた人員で多くの現場を担当せざるを得ないため、過重労働や精神的ストレスの増加に繋がっています。新人育成に充てられる時間も不足しており、技術継承や現場の安全管理、品質維持にも支障が生じることがあります。

こうした課題に対応するため、業界全体として労働環境の改善と効率化が急がれるとともに、女性や外国人の活用推進も人手不足解消に向けた重要な対策とされています。

業務量の課題

施工管理に従事する管理者は、工事現場での進捗管理や安全管理に加え、計画作成、品質監督、資材発注、各種書類作成、契約に関する業務、完成検査など、多岐にわたる業務を同時に遂行する必要があります。

特に建設業界は、厚生労働省の調査でも他産業と比較して労働時間が長い傾向がみられ、「労働時間の長さ」「休日の取りにくさ」といった課題が依然として指摘されています。加えて、商業施設の修繕工事のように閉店後の深夜に作業が組まれたり、ビルメンテナンス業務が休日に実施されたりするなど、勤務時間が不規則になることも多く、十分な休息が確保しづらい状況です。

また、管理者が複数の現場を同時進行で担当するケースや、突発的なトラブルの対応、工期遵守のための調整作業が重なることで、業務量がさらに増え、結果的に労働時間が増加しがちです。

このような業務過多はヒューマンエラーのリスクを高め、施工品質や安全性、工事全体の管理にマイナスの影響を及ぼす懸念もあります。そのため、施工管理業務の適正化や効率化、役割分担の明確化が強く求められています。

今後は現場ごとの業務整理やシステム活用による業務の効率化など、根本的な対策が急務となっています。

業務効率の課題

業務効率の低さも施工管理者にとって大きな課題です。近年、各作業が高度化・細分化されており、様々な業者や職人と協力しながら施工業務を進めることが求められています。そのため、関係者間での打ち合わせや意見のすり合わせが増え、コミュニケーションを適切に取ることが業務を円滑に進める上で重要です。

しかし、現場では紙ベースによる書類管理や手作業での進捗報告が依然多く、情報共有に時間がかかる傾向が見られます。特に、中小企業などでは、1日の作業終了後に書類作成など事務仕事を行うことも多く、システム化が進んでいないため作業効率が低くなりがちです。

また、複数の業者や関係者が様々なシステムやツールを使い分ける必要があり、それによる管理の煩雑さも効率低下の一因になっています。

この状況では現場のリアルタイムな状況把握や迅速な意思決定が難しくなり、施工管理者への負担が増加、生産性の向上も妨げられます。IT技術や建設DXの導入を推進し、業者同士の情報共有や進捗管理をデジタル化することが、業務効率と施工管理の質を高めるためには不可欠です。

効率的な情報管理体制を整えることにより、現場担当者の負担を軽減し、より高品質な施工管理を実現することができます。

施工管理の進捗効率を向上させるには

施工管理の進捗効率を向上させるためには、まず工事の全体像を明確に把握し、それに基づいて適切に管理することが必要です。

具体的には、情報の共有と連携を強化し、現場の状況をリアルタイムで把握する仕組みを整えることが重要です。効率的に工事を進めるためには、適切な計画の立案とそれに基づく進捗管理を確実に行うことが求められます。

また、業務の標準化や定型的な作業の自動化によって、管理作業の負担を軽減し、人的ミスを抑えることが大切です。

システムやツールを活用してデータを一元管理することで、多数の関係者との調整をスムーズに行いながら、工事全体の進行を効率的に監督できます。このように、施工管理の効率化は的確な情報管理と合理的な業務運用を両立させることにより実現されます。

建設業における一元管理システムとは

建設業における一元管理システムは、現場で発生する多様な情報を一か所で集約し、統合的に把握・管理するためのツールです。これにより、工程進捗、コスト、安全対策、資材管理などの情報が連動し、個別管理の手間や情報の分散による見落としを防げます。

さらに、複数の現場や関係者の情報をリアルタイムで共有できるため、これまで時間を要していたコミュニケーションが迅速化され、業務の効率化やミスの低減が実現します。情報の一元化によって正確なデータに基づく判断が可能となり、計画の見直しや問題解決を素早く行えます。

また、書類作成や報告作業の負担を軽減し、管理者や現場スタッフの作業時間を有効に活用できるため、全体の生産性向上につながります。このようなシステムは、現場の安全性や品質確保の強化にも寄与し、建設プロジェクト全体を順調に進めるための基盤となっています。

一元管理システムに搭載されている機能

一元管理システムには、工事管理に必要なさまざまな機能が搭載されています。

工程管理や原価管理に限らず、品質管理、安全管理もシステム内で一元的に管理できます。具体的には、工事案件ごとの契約日や金額、工期などを一覧で管理できる受発注管理機能や、工事ごとに予算を設定し、その実行状況を確認できる実行予算管理機能が含まれています。入金管理では、発注元からの入金情報を正確に記録し、請求管理機能と連携することで原価情報や請求書発行を効率的に進められます。

また、施工進捗管理機能によって、作業の進行状況をリアルタイムで把握したり、必要な図面や関連資料をシステム内で共有することができます。

工事原価管理機能は仕入れや支払い予定などの原価情報を正確に管理し、コストコントロールを強化します。

さらに、作業員の配置状況や事故防止のための安全対策、教育記録も一元的に管理できるため、工事現場の安全性と品質を確保できます。

これらの複数のデータが自動的に連携することで、情報の漏れや重複を防ぎ、業務全体の効率化を実現します。加えて、書類作成の自動化や報告書生成といった機能もあり、工事管理業務の負担軽減に大きく貢献しています。

一元管理システムを導入することで、管理業務の効率化と精度の向上を同時に図ることが可能です。

一元管理システムの導入メリット

一元管理システムの導入によって、現場とオフィス間の情報がリアルタイムで共有できるため、打ち合わせの効率化や工事の遅延防止といった効果が期待できます。こうしたシステムではデータを一括管理できるため、ヒューマンエラーが減少し、品質や安全に関する管理体制も強化されます。

また、書類作成や日報管理などの業務が自動化されることで作業負担を軽減でき、多忙な施工管理者や現場スタッフの時間を有効活用できます。さらに、プロジェクト全体の状況や進捗を「見える化」することで、問題点を早期に発見しやすくなり、迅速な対応が取れる体制を整えることが可能です。

システムによって利用できる具体的な機能や効果には違いがあるものの、全体的に業務効率化と施工品質の向上に大きく寄与するのが一元管理システム導入の大きなメリットといえるでしょう。

建設業の一元管理システム「要 ~KANAME~」とは

施工管理の仕事は、品質・工程・コスト・安全といった多岐にわたる管理を通じて、工事現場の成功を支える重要な役割を担っています。

しかし、現場では人手不足や非効率な業務体制が課題となっており、限られた時間と人員の中で、より高い精度とスピードが求められています。

そんな中、注目されているのが「要 ~KANAME~」です。

現場の煩雑な業務を効率化し、情報共有のスピードを向上させることで、施工管理の質を一段と高めることができます。

日々の業務に追われる中でも、確実で無駄のない管理を実現したいとお考えの方は、「要 ~KANAME~」の導入をご検討ください。

まとめ

施工管理とは、工事現場において工事が計画通りに進むよう、工程や品質、安全、コストなどさまざまな要素を統括的に管理することを意味します。この業務は単なる現場監督ではなく、全体の流れを把握して調整し、問題を未然に防ぐ役割を担います。具体的には、施工計画の策定から始まり、資材の手配や作業員の配置、進捗状況の確認まで幅広い業務が含まれます。

施工管理は工事を安全かつ効率的に進めるために不可欠であり、進捗管理や原価管理、品質管理、安全管理の4つの主要な柱に分けられています。これらを適切に行うことで、工事の遅延やコスト超過、事故の発生を防止し、高品質な成果物の提供につながります。現場では多くの関係者が関わるため、円滑なコミュニケーションと情報共有も重要なポイントです。

意義としては、施工管理をしっかり行うことで工事全体の透明性が高まり、契約通りの工事内容が守られるとともに、安全性が確保されます。また、施工管理の専門資格を持つ技術者がプロジェクトに関わることで、技術的な信頼性と責任体制が強化されます。

このように、施工管理は工事の成功に欠かせない要素として、建設業界で広く求められています。

🎁この記事を読んでいただいた方限定特典!

「ガントチャート工程表テンプレート」を無料でダウンロードいただけます。

工事の工程管理やスケジュールの見える化にすぐに使える便利なテンプレートです。

Excel形式で自由にカスタマイズ可能!日々の業務にぜひお役立てください。

ガントチャート工程表の関連記事もご参考ください。

ガントチャート工程表とは?違いやメリット・デメリット、作成手順を解説!無料テンプレート付