- 2025年03月27日

建設業の資金繰りは難しい?基礎知識から資金調達方法を解説

案件管理経営に役立つ知識

建設業における資金繰りの厳しさは、多くの経営者や財務担当者にとって避けられない現実です。特に建設業の資金繰りは、取引特性や業界特有の資金の流れに起因する課題が多く、これを適切に管理しなければ会社の運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

工期の長さや多額の先行投資、さらには支払いサイトの遅延といった要因を考慮すれば、資金繰りの重要性が一層明確になります。こうした建設業の資金繰りを円滑にするためには、資金の入出金のタイミングを把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。

これにより、資金繰りを改善し、経営の安定化を図る道筋が見えてくるでしょう。

コンテンツ

建設業における資金繰りの特徴

建設業の資金繰りには独自の特徴があり、建設業界特有の課題として認識されています。まず、入金までの期間が長い点が挙げられます。一般的に、工事を受注してから実際に入金されるまでに平均して3か月半程度を要し、この間は手持ちの資金で運転資金を補う必要があります。また、建設業界では手形取引が多く行われており、この手形の期日が長期にわたることや、状況によっては入金が遅れるケースが頻繁に見られるため、これが資金繰りをさらに複雑にしています。さらに、工事に伴う先行投資の必要性も、建設業の資金繰りを困難にする重要な要因です。例えば、工事を行うために必要な材料費や人件費、設備準備費用など、多岐にわたる支出が発生し、それらを先行して支払わなければならない状況が生じます。特に、一度の工事の契約金額が大きい場合、これらの先行投資が負担となり、資金ショートのリスクが高まりやすくなります。これらの複数の要因が絡み合い、建設業界においては資金繰りが他業種と比べても非常に難易度が高いものとされています。

入金までの期間が長い理由

建設業の資金繰りにおける特筆すべき点は、入金までにかかる長期間です。工事工程に応じて段階的に支払いが行われる構造になっており、その多くは完工後に一括で入金されるケースが一般的です。この仕組みのため、企業は長期間にわたり入金を得られない状況が続き、その間、運転資金を確保しておく必要があります。特に、建設業の資金繰りでは、このような遅延が日常的に発生するため、企業は事前に手持ち資金を計画的に配分する重要性が求められます。さらに、建設業では契約の性質上、前払い金の割合が非常に少ないことが多く、結果として入金があるまでの間に多額の支出が継続的に発生します。この特徴は、資金力の弱い中小業者に特に大きな負担となり、結果として資金不足が深刻化する要因となりがちです。その影響で、年々経営が厳しくなる例も多く見受けられます。このような資金繰りの課題を乗り越えるためには、将来的な資金の流れを正確に把握しつつ、資金管理を徹底することが重要となります。

手形取引が資金繰りに与える影響

建設業界では、手形取引が長い歴史の中で発展してきましたが、これは建設業の資金繰りに大きな影響を与えています。特に手形の発行によって実際の入金が遅れることが多く、企業にとって資金の流動性リスクが高まる要因となっています。さらに、手形は発行者が支払う時期を自由に設定できる性質を持つため、資金を受け取る企業が実際に手元に現金を得るまでの期間が長くなる場合があります。このような状況により、資金繰りの見通しが不透明になり、支払いのタイミングが合わずに必要な時期に十分な資金を調達できないことがあります。その結果、事業運営に支障をきたすケースが多発し、建設業の資金繰りにおける重要な課題となっています。

工事に伴う先行投資の負担

建設業における先行投資は、新しいプロジェクトを開始する際に避けて通れない重要な要素ですが、これが企業にとって大きな負担となる場合があります。工事が開始される前の段階で、材料費や人件費に加え、必要設備の調達に多額のコストが発生するため、資金繰りが非常に重要です。このような状況では、工事が完了し利益が回収されるまで、一定の資金を維持し続けることが求められます。特に先行投資が増大すると建設業の資金繰りは大きな影響を受けます。その結果、自社の財務状況が圧迫され、最悪の場合には日常の運営にまで支障をきたすリスクも考えられます。こうしたリスクは、不景気や市場の変動が激しい時期においてさらに顕著になります。そのため、工事にかかわる先行投資をいかに効率的かつ慎重に管理するかが、企業の長期的な生存能力を左右する極めて重要なカギとなるのです。

建設業の資金繰り改善のポイント

建設業の資金繰りを改善するためには、いくつかの重要なポイントを押さえることが大切です。特に、適切な情報管理や精密な工事の選定が、資金の流れを円滑に保つ鍵となります。また、資金繰り改善のためには、キャッシュフローを見える化する仕組みを整え、無駄な経費を抑える努力も必要です。これにより、建設業特有の資金運用の課題を解決し、安定した経営を目指すことが可能となります。具体的なツールやプロセスを導入することで、資金繰りの改善を着実に進められます。資金繰り表を活用した入出金管理

資金繰り表は、資金の流れを視覚的に把握するための効果的なツールです。特に建設業の資金繰り管理では、プロジェクトごとに発生する契約金の入金タイミングや材料費、労務費などの支払いスケジュールを整理することが重要です。これにより、収支のバランスを取るだけでなく、将来的な資金不足を未然に防ぐことが可能になります。エクセルや会計ソフトを活用して資金繰り表を作成し、定期的に収入と支出を記録することで、具体的な資金の動きを捉えることができます。建設業特有の長期的なプロジェクトの収益構造を考慮し、毎月または毎週の入出金を監視することで、支払い期日や入金予定を明確にすることができます。また、このような資金管理を習慣化することで、資金ショートのリスクを早期に察知し、柔軟な対応策を講じる準備ができるようになります。

収益性の低い工事のリスク回避

収益性が低い工事に取り組むことは、建設業の資金繰りを圧迫する大きな要因です。そのため、受注する工事の選定は慎重に行う必要があります。利益が見込めない工事を避けるだけでなく、適切な見積もりを行い、赤字を出さないよう徹底することが求められます。さらに、過去に実施した工事の収益性をしっかりと分析することによって、どのようなタイプの工事が安定して利益を生み出しているのかを把握することが可能になります。このデータに基づいて戦略的に工事を選定することで、建設業の資金繰りを安定化させ、将来的に持続可能な利益を確保するための確固たる基盤を築くことができるでしょう。

代金早期回収に適した工事の選定

代金を早期に回収できる工事を選定することは、建設業の資金繰りを安定させる上で非常に重要です。たとえば、工事の進捗状況に応じて段階的な支払いを交渉することで、運転資金を確保しやすくなります。具体的には、工事が完了する前に部分的な入金を得ることで、資金調達のスムーズ化が図れます。さらに、前払いが可能な工事を優先的に選ぶことも有効です。これは、建設業の資金繰りに直結するため、計画的な事業運営を支える大きな要素となります。また、下請け業者との契約条件を再検討し、有利な条件を引き出すことで、さらなる資金繰り改善が期待できます。

建設業における資金調達方法

建設業においては、急な資金需要が発生することが少なくありません。このような状況に効果的に対応するためには、建設業の資金繰りを安定させる適切な資金調達方法を把握することが重要です。例えば、融資を活用して必要な資金を迅速に確保したり、ファクタリングを通じて売掛金を早期に現金化したりする方法があります。また、政府や自治体が提供する補助金制度を活用することで、資金負担を軽減することも可能です。これらの多様な選択肢を十分に検討し、自社に最適な方法を選ぶことが、建設業の資金繰りの安定化に大きく寄与します。融資の利用方法

建設業界において、融資は必要な資金を調達する主要な手段の一つであり、建設業の資金繰りを円滑にするために欠かせないものです。銀行や金融機関からの融資を受けることで、工事の資材費や人件費などの経費をカバーし、プロジェクトを安定して進行させることが可能です。融資を活用する際は、資金使途を明確にし、返済計画を十分に練ることが成功の鍵となります。具体的には、工事が始まる前に必要な資金を調達することで、工事中に発生する運転資金や予想外のコストにも対応できる体制を整えることが重要です。また、建設業における資金繰りを最適化するためには、融資の種類を理解し、プロジェクトの規模やスケジュールに応じて、短期融資や長期融資といった適切な選択を行う必要があります。このように適切な融資計画を立てることで、プロジェクトの成功率を高め、建設業の事業運営を安定させることができます。

工事引当融資の特徴と使い方

工事引当融資は、具体的な工事に必要な資金を専用に調達できる融資制度であり、建設業における資金繰りを円滑にするための重要な手段の一つです。この制度を活用することで、手元資金が不足している状況でも計画的に支払いを進めることができ、工事の進捗を妨げることなく進行させる助けとなります。融資を利用する際には、事前に工事のスケジュールや必要な資金額を具体的に提示することが求められます。この準備を怠らないことで、融資申請がスムーズに進むだけではなく、承認を得る可能性が高まります。また、工事完了後に発生する入金を元に返済を行うことが可能ですが、利息負担を軽減するために早期返済を検討するのも建設業での資金繰り改善に有効なアプローチです。

このように、工事引当融資をうまく活用することで計画的な資金管理が実現し、工事の円滑な遂行と建設業における安定した経営にもつながります。

銀行からの融資を検討する際の注意点

銀行からの融資を受ける場合は、いくつかの注意点があります。まず、申請書類や必要な情報を準備することが求められます。この準備が不十分だと、融資の審査が遅れる可能性があるため、十分な計画を立てて資料を整えておくことが大切です。特に建設業の資金繰りにおいては、プロジェクトの規模や工程に応じた適切な資金計画を明確に示すことが必要です。さらに、工事の特性や資金計画を正確に銀行に伝えることも重要です。銀行は過去の実績や財務状況を重視します。そのため、申請前に自社の状況をしっかりと整理し、信頼性のある情報を提供することで、融資が承認される可能性を高められます。特に建設業において、資金の利用目的と返済可能性を具体的に説明することで、銀行側に現実的なプランであることを納得してもらいやすくなります。スムーズな融資申請を実現するためには、これらの点に十分な注意を払うことが重要です。

日本政策金融公庫を活用するメリット

日本政策金融公庫は、建設業向けの特別融資を提供しており、特に中小企業にとって非常に魅力的な条件が揃っています。この公庫の最大の特徴は、建設業の資金繰りを支援するための優遇措置です。具体的には、金利が比較的低く、返済期間を長期にわたって設定できる点が挙げられます。これにより、建設業務に必要な運転資金やプロジェクト資金の調達における負担軽減が期待できます。さらに、日本政策金融公庫の審査基準は柔軟であるため、融資を受けやすいと評価されています。地域振興や雇用創出への貢献を目的とした多様な融資プランが取り揃えられており、新規プロジェクトの開始や事業の安定運営を目的とした資金の確保にも最適です。このように、日本政策金融公庫は中小企業や建設業にとって心強い資金繰りのパートナーとなるでしょう。

ファクタリングの活用

ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する方法として、特に建設業の資金繰りにおいて重要な役割を果たしています。建設業では、工事完成後に発生する売掛金が実際に入金されるまでに時間がかかることが多く、これが資金繰りの課題となる場合があります。しかし、ファクタリングを活用することで、売掛金をファクタリング業者に譲渡し、短期間で現金を確保することが可能です。この仕組みは、資金ショートを未然に防ぐ有力な手段として、多くの建設業者に利用されています。さらに、ファクタリングのメリットの一つは、事業の信用に影響を与えずに資金調達ができる点です。一般的な融資とは異なり、借入金として扱われないために、資金繰りの健全性を保つことが可能です。また、審査プロセスが比較的迅速で、必要書類も最小限に抑えられるため、場合によっては当日中に現金を受け取ることもできます。このような特徴から、建設業者が事業を円滑に進めるための効率的な資金調達方法として、ファクタリングが注目されています。

補助金や助成金の申請方法

建設業においては、補助金や助成金を活用することで、資金調達の負担を軽減し、資金繰りを効率的に行うことが可能です。これらの資金は返済の必要がないため、企業にとって大変ありがたい制度といえます。まずは、各種制度の情報収集を徹底して行うことが成功への第一歩となります。具体的な申請方法としては、最初に応募要件や必要書類を細かく確認し、求められる期限内に書類を正確に提出することが必須です。さらに、プロジェクトの内容に合った補助金・助成金を選定することが重要であり、選択の際には受給可能な金額や条件を事前に十分調査することが成果を得るための大きなポイントとなります。

こうした取り組みによって資金調達の選択肢を広げることが可能になり、建設業における資金繰りの円滑化や経営の安定性が向上します。また、適切な助成金や補助金を活用することで、事業拡大や新たな取り組みへの一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

資金調達手段を選ぶ際の注意点

資金調達においては、各手段の特性を十分に理解し、その使用目的や状況に応じた選択が重要です。特に建設業の資金繰りを円滑に進めるには、融資、ファクタリング、補助金といった手段の違いや特徴をしっかり把握することが求められます。これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在するため、事業の資金需要や規模に適した手段を選ぶことが必要です。特に建設業では、案件ごとに発生する費用や入金サイクルの違いが資金繰りに大きな影響を与えるため、計画的かつ柔軟な対応が求められます。そのため、適切な判断を下すためのポイントを押さえ、事業の状況に合った資金調達を検討することが重要です。融資を利用する際の考慮点

融資を利用する場合、まず融資金額や金利、返済条件をしっかり把握することが不可欠です。特に建設業の資金繰りをスムーズに進めるためには、貸付条件が事業計画と合致しているかを確認しなければなりません。これは、適切な資金計画が立てられていない場合、事業運営に支障をきたすリスクが高まるためです。また、銀行や金融機関によって審査基準が異なる点にも注意が必要です。それぞれの金融機関の特徴を理解し、建設業特有の資金需要に対応可能な融資先を選ぶことが重要です。この際、必要な書類の準備や信用情報の確認を怠らず、しっかりと計画的に取り組むことが求められます。適切な準備を行うことで、資金調達のプロセスが円滑に進められ、事業運営の安定化が期待できます。

ファクタリングを活用する際の留意点

ファクタリングを利用する際には、譲渡する売掛金の内容や条件に十分注意を向けることが大切です。特に、建設業の資金繰りを効率化するためにファクタリングを検討する場合、売掛金の詳細を把握し、適切な業者を選定することが重要です。ファクタリング契約を結ぶ業者によって、手数料や入金までの期間が異なるため、自社のニーズに合った条件の業者を見極めるよう心がけましょう。さらに、売掛金の信用状況にも注意が必要です。不良債権や未回収リスクが高い売掛金では、ファクタリングの利用が難しくなるケースもあります。特に建設業界では契約形態が複雑なことが多いため、取引先の信用調査や売掛金の内容を事前に確認することが求められます。このようにファクタリングの仕組みや特徴をしっかり理解し、適切に活用することで、建設業における資金繰りの改善や突発的な資金不足への対処が可能となります。

補助金・助成金の注意点

補助金や助成金の申請を行う際には、各制度の要件や条件を十分に確認することが求められます。特に建設業においては、補助金や助成金が資金繰りの改善に役立つ場合があるため、適切な制度を選定し、最大限に活用することが求められます。申請に際しては、可能な限り詳細な情報を提供し、正確な書類を準備しておくことが重要です。さらに、期限内に申請を行うことも不可欠です。補助金や助成金は、通常、定められた期間内に申請しなければならないため、早めにスケジュールを組み、必要な準備を進めましょう。建設業においては事前計画が特に重要であり、資金繰りの流れを把握しながら効率的に対応することが求められます。

また、申請が承認された後は、事業の進捗報告や資金の使途についても正確に対応し、責任を持って行動することが必要です。これにより、今後の補助金や助成金の申請においても信用を得る基盤を作ることができます。適切な管理と活用により、建設業の資金繰りをさらに強化することを目指しましょう。

まとめ

建設業における資金繰りは、入金までの長期間や先行投資の負担、手形取引の影響など、特有の課題に直面しやすい状況です。このような状況の中で、建設業の資金繰りを安定させるためには、効果的な資金調達方法を理解し、適切に活用することが重要です。資金ショートを未然に防ぐためにも、計画的な資金繰りが経営の鍵を握ります。具体的には、融資やファクタリング、補助金など、多様な資金調達手段を検討し、それぞれの特性を踏まえて最適な方法を活用することが企業の健全な運営に寄与します。さらに、資金繰り表を活用した綿密な入出金の管理を行うことで、資金の流れを正確に把握し、不測の事態に備えることが可能です。また、収益性の低い工事の回避や、代金早期回収の可能性が高い工事を選定していくことが、資金繰り改善においても重要なポイントとなります。

加えて、変化の激しい建設業界の一員としては、資金ショートを回避しながら経営の安定性を確保するために、日々の資金管理を徹底し、定期的な見直しを行うことが欠かせません。これらの取り組みを積み重ねることで、建設業の資金繰りを安定させ、持続可能な事業運営を目指す土台が築かれるでしょう。

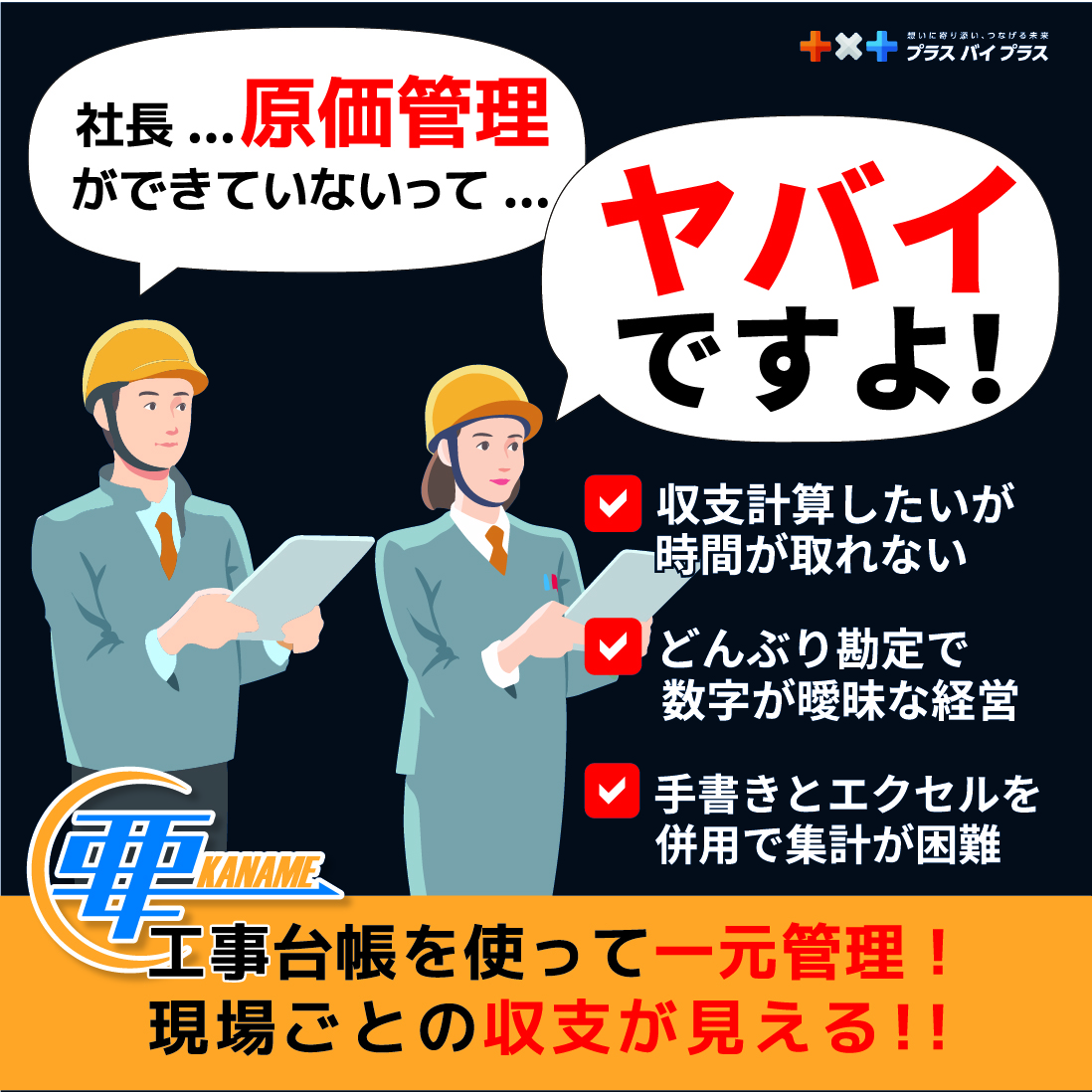

経営課題を早期発見して対策を行うためには「会社の今」を把握することが大切

冒頭でもお伝えした通り、建設業の資金繰りは独自の特徴を持っているため、突然会社が傾くような状態になってしまうことがあります。大切なのは、会社にはどのくらいの余裕があって、いくらお金が入る予定かなど「会社の今」を可能な限りリアルタイムに把握することです。建設業向けの原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」は、工事台帳ベースにあらゆるデータを関連付け一元管理することが可能です。

「案件ごとの利益管理」や「利益率を統一した見積りの作成」が可能で、経営課題を早期発見し素早く対策を打つことが可能になります。

「要 〜KANAME〜」の紹介動画

<「要 〜KANAME〜」の詳細はこちら>